اختلف تعاطي المجتمع حديثاً مع المرض النفسي، ولم يعد بالعموم يُنظر إليه كمسّ شيطانيّ، يستدعي اللجوء إلى شيخ أو كتابة حجاب، كما كان عليه الحال لوقت طويل لدى شريحة واسعة من المجتمع، كما لم يعد يُنظر إلى التحديات النفسية كنوعٍ من علامات الضعف او خلل غايته إثارة التعاطف، أو أنها شيءٌ يمكن التغلب عليها بقوة الإرادة وحدها ـــــ لاسيما عندما يُذكر الرجال، فالتحدي النفسي المقترن بمظاهر الضعف في مجتمعاتنا يتنافى مع القيم الذكوريّة ـــــ بل بات المجتمع اليوم يعترف بوجود مشاكل حقيقية وتحديات جمّة، يتزايد معها الوعي بضرورة مراجعة الاختصاصيين النفسيين على اختلاف تخصصاتهم.

تاريخ

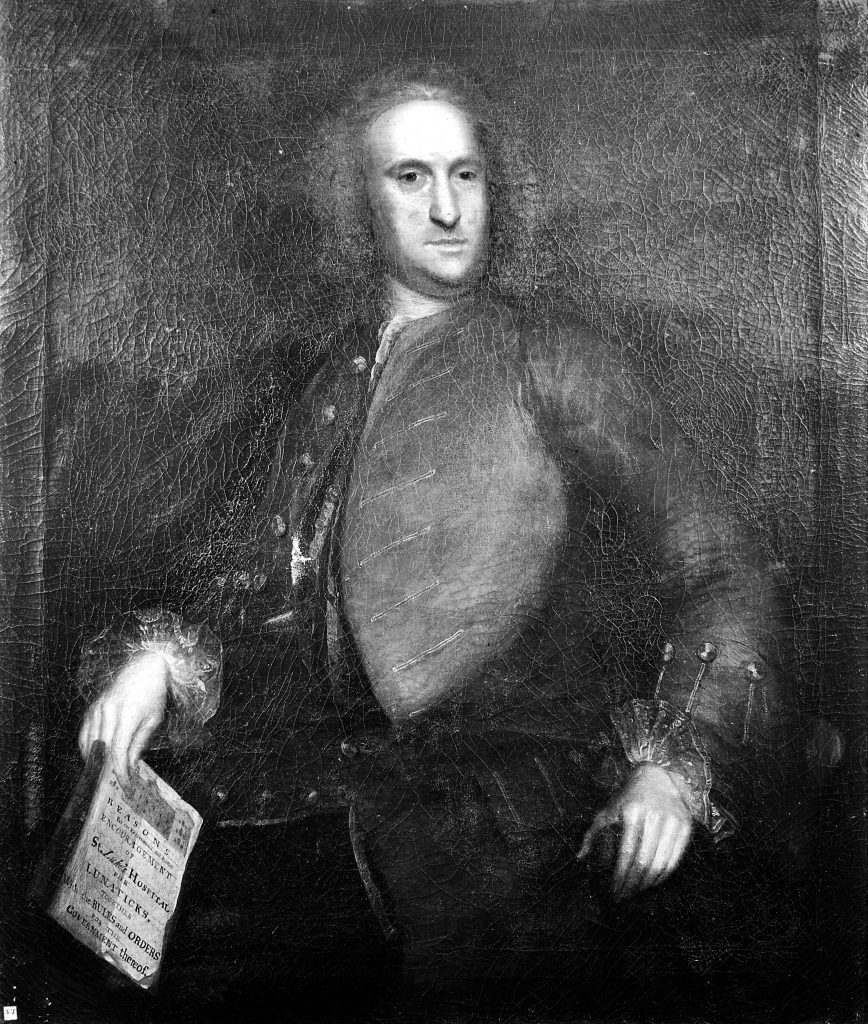

يذهب البعض إلى أنّ علم النفس الحديث ولد في القرن الثامن عشر، حيث يعتبرون «أطروحة عن الجنون» لـ (وليام باتي)، والتي نُشرت سنة 1758 هي الميلاد الفعلي لهذا العلم، بينما يعتبر آخرون أنّ التجارب التي أجريت في منتصف القرن التاسع عشر في مختبر(هيرمان فون هيلمهولتز) في ألمانيا، هي أصل علم النفس الحديث. مع ذلك لم يبرز علم النفس كحقل دراسة مستقل حتى سنة 1879، عندما أسس (وليام فونت) وهو فيلسوف وطبيب وعالم فيزيائي، أول مختبر لعلم النفس التجريبي في جامعة (لايبزغ) في ألمانيا، ممهداً الطريق أمام العديد من الأسماء والقامات التي مازالت تُسهم في التغيير حتى يومنا هذا، وعلى رأسهم عراب علم النفس التحليلي (سيغموند فرويد)، ففي عام 1905 بدأ العمل على اختبارات موحدة لقياس معدّل الذكاء بناءً على العمر العقلي والبدني للفرد وكان كلّ من (ألفريد بينيت) و(ثيودور سيمون) أول من عمل على وضع هذه الاختبارات التي جرى تنقيحها وتعديلها وتسميتها لاحقاً بـ intelligence quotient; IQ.

حقيقة أم تريند

على مرّ الأزمنة والعصور، تناقل البشر القصص والحكايات، وسواءٌ كان الهدف منها التأريخ أو التندّر أو استخلاص العبر، فقد كانت ولا زالت تروى للتخفيف من وطأة حدث أو تجربة ما، فتبادل التجارب والحديث بقصد “الفضفضة” ليس بظاهرة جديدة، خاصة في مجتمعاتنا التي تنغمس في مراقبة الآخرين وفي خصوصياتهم، ولكنّنا وبعكس المجتمعات الأكثر تقدماً فقد جاءتنا حالة “الفضفضة” هذه بحلّتها العلمية الحقيقية أو ما يعرف بالـ”العلاج النفسي” Therapy متأخرةً ومتأثرةً بالمهاجرين الجدد نحو أوروبا وأمريكا وغيرها.

من دون شك، إنّ انتشار ثقافة العلاج النفسي تعتبر إنجازاً كبيراً، ولكن مع انتشار هذه الثقافة بدأت تنتشر صورة موازية شديدة الشاعرية والرومانسية عن الأمراض والمشكلات النفسية، وساعد في ذلك مجموعة كبيرة من المؤثرين وصناع المحتوى عبر نشرهم لثقافة العلاج النفسي، وأهمية زيارة المعالج النفسي كملجأ لحلّ جميع المشاكل على اختلافاتها، سواء كانت نفسية أو عاطفية أو اجتماعية، وعبر ترويج تصورات عن الطبّ النفسي، وعن قدرته على إيجاد الحلول لكلّ المشاكل السابقة.

وفي هذا السياق ظهرت مع الوقت مجموعة من العلوم غير المؤكدة وغير الموثوقة علمياً، والتي أسسها غير المتخصصين في الطب النفسي، لتقديم نصائح عامة في الحياة تحت مجموعة عريضة من العناوين، مثل (تنمية القدرات الذاتية، وامتلاك القوة الداخلية لتجاوز جميع مصاعب الحياة). وشيئاً فشيئاً بدأت تتطور طرق وأساليب تطبيق هذه العلوم وأصبحت تأخذ أسماء ذات وقع خاص مثل (الطاقة الحيوية، تدريب الخبرات الحياتية، استشارات العلاقات الاجتماعية، وغيرها)، بل وانخرط عدد غير قليل من الأطباء النفسيين والمختصين في هذه الطرائق، فحولوا أنفسهم لاستشاريي علاقات اجتماعية أو “عرّافين”، ومردّ ذلك إلى تصور مضلّل، أنه يمكن حلّ جميع المشاكل من خلال الحديث مع استشاري نفسي يقوم بدور العراب. فهل هذه حقيقة؟ ام تريند افرزته طبيعة الحياة بحلتها العصرية ؟

المشكلة الرئيسية في هذه الطرق من العلاج أنّها تفتقر إلى الإسناد العلمي النظري، وإنّ كانت ناجحة في بعض الحالات، إلّا أنه لا يمكن الجزم أنها الحلّ الأنجع للكثير من الحالات، بل وقد تكون نتائجها سلبية وتسهم في تفاقم المشكلة. من جهة أخرى فإن هذه العلوم تتجاهل العامل الثقافي والاجتماعي، والذي قد يكون جذر المشكلة التي يعاني منها الشخص، كالفقر والعوز المادي أو فقدان العمل أو شتّى أشكال الانفصال… الخ. أو قد يكون السبب نابع من خلل بنيوي في المجتمع يُعرّض الشخص لاضطهاد طويل الأمد، أو تنمر بسبب لونه أو عرقه أو ديانته أو ميوله الجنسية، أو حتى طريقة تفكيره التي لا تتواءم مع المجتمع.

فروق تفكير

في تحقيق أجرته (كاثرين ناي) لصالح قناة BBC البريطانية في نيسان/أبريل 2022 حول شخص يدعى (جيف)، والذي وصفته بالشغوف المليء بالحيوية والطاقة، حيث أراد “جيف” أن يذهب بمفرده في رحلة إلى القطب الجنوبي مشياً على الأقدام، وأراد أنّ يُعزز انضباطه من خلال إحدى ورشات تطوير الذات عبر الإنترنت، عندما التقى بـ”سينغ” الذي عرض عليه جلسات تطوير وإشراف خاصة، فقد أظهر (جيف) علامات تدل على الانفتاح وقابلية التعلّم. إلّا أنه وبدلاً من أن يتطور ويحصل على الانضباط الذي أراده، بدت عليه علامات الاكتئاب والانطواء وبدأ بالانعزال، وهجر صديقته التي اتصلت بدورها بهيئة الإذاعة البريطانية لتتحقق من الأمر، خاصةً أنّ الانضمام إلى مجموعة الإشراف تلك، كان يعني دفع مبلغ عشرة آلاف جنيهاً استرلينياً في السنة الواحدة (12400 دولار)، تحت شعار “استثمر في نفسك”، وهو ما فعله أيضاً “أنتوني” الذي أعلن أنه يريد أن يتوقف عن تناول عقاقير مضادات الاكتئاب بعد فترة وجيزة من الانضمام لنفس المجموعة.

ان ما سبق انما يؤكد أهمية الطبّ النفسي والعلاج التخصصيّ الحقيقيّ ولا ينفيه، فقد ساهم فعلا بتحسين وإنقاذ حياة الكثيرين، رغم تطوره البطيء منذ أكثر من قرن حتى اليوم، بيد أن هذا التطور بات يأخذ أشكالاً متنوعة، تفتقر الى الحقائق العلمية والاثباتات العملية والشكل الأكثر انتشاراً اليوم هو ذاك الذي تتوجه فيه الاستثمارات نحو خدمة (التريند واللايف ستايل) بدلاً من خدمة المرضى الذين يعانون من أمراض حقيقية تهدد مستقبلهم وحياتهم في أحيان كثيرة، فأصبح بطبيعته الجديدة هذه أرضاً خصبة لانتشار العلوم الزائفة، وأصبح إنقاذ الطبّ النفسي من هذه الهوة مسؤولية جديدة على عاتق كلّ طبيب نفسي ومختص صادق في عمله لخدمة الناس، وهو ما أشار إليه المنظر الألماني الشهير (إريك فروم) في خمسينيات القرن الماضي في كتابه (بوذية الزن، والتحليل النفسي)، فمازلنا نرى حتى اليوم تجليات هذه الأزمة تتوسع في مجالات الاستشارات الزائفة والعلاج النفسي بالطاقة، عبر إعادة إحياء ممارسات دينية روحية قديمة وتقديمها كعلاجٍ نفسيّ مثل “صوفية الزن”، والتحكم في طاقة الشاكرات والتي تحولت إلى تجارة، يُخصص لها ميزانيات تسويقية كبيرة. فتحول المعالج النفسي في بعض الحالات إلى عرّاف يمتلك عصاً سحرية قادرةً على حلّ جميع المشاكل.

أخيراً

أصبح الإفراط بالتوجه إلى طرح المساعدة النفسية من أجل تخطي أبسط التفاصيل والعراقيل الحياتية اليومية أمراً سهلاً ومستساغاً إلى حدّ مضجر، وهذا ما يفعله الكثير من الأفراد المنضمين إلى مجموعة “فيسبوكية سوريّة” شكّلها مجموعة من السوريين داخل وخارج البلاد بهدف إنشاء منصّة “فضفضة” لمن لا يستطيع إليها سبيلاً، بيد أنها تحوّلت إلى فضاء عشوائي وإقصائي لا يحترم حتى عدم رغبة الأفراد بالخضوع للمساعدة النفسية لأسباب شخصية وخاصة، أو لاقتناعهم بعدم جدواها أو لعدم توفرها بالمقام الأول. بكل تأكيد هي ليست دعوة لإهمال العلاج النفسي أو تجنّبه، وإنما من الواجب التذكير بأنّ إهمال السياق الثقافي والاجتماعي للشخصيّة، واغفال الموثوقية العلمية، سيجعل من هذا العلم الجديد يحلّق في الهواء، فالإنسان أولاً وأخيراً هو كائن اجتماعي، لا يمكن قراءته نفسياً بمعزلٍ عن المكان النفسي لوجوده أو بإغفال الشروط الموضوعيّة لحقيقته.